ひさびさのブログ更新です.

QPM-01と新VNシリーズのVN-L5キットの頒布を開始,現在QPM-01は完売しVN-L5も30セット用意して残り13セット(12/18現在)になりました.ご購入いただきました皆様ありがとうございます.

年明けにはもう少しQPM-01キットを用意しようと思っています.

ところでnanoVNAに始まる小型で安価な測定器がブームになっているようで,最近ではtinySAというハンドヘルドなスペクトラムアナライザまで登場し,SNS上で話題になっています.

私も先日遅まきながらtinySAとアナログ帯域120MHzをうたっている小型携帯オシロスコープをAliexpressで購入して到着を待つばかりです.

それらとは別に今回紹介するのは,V/Uハンディ機の受信調整用という名目でAliexpressやeBayで出品されている小型のSG(信号発生器)です.

大きさはFT817の奥行きを3分の2くらいにした小さなもので異様に軽いです(100gくらい?).電源ケーブルはもちろん説明書すら入っていません.モデル名もなくて一見自作物のようです.

商品説明に簡単な操作法やスペックが示してあります.

出力周波数は0.5MHz~470MHzで出力レベルは-70dBmから132dBmまで1dBステップで調整できて,内蔵の低周波発振器によるアナログFM変調やディジタルFM変調をかけられますが,AM変調や変調レベル調整はできないようです.この辺はあくまでもV/UのFMハンディ機用と銘打っているところからこういった仕様なのでしょう. しかし0.5MHzから出力が可能であることからHF帯の受信機などの調整に重宝しそうです.

電源端子はセンタープラスの2.1mmのごく標準的なDCジャックなのでいくらでも流用ができます.

とりあえず電源を入れてVN-160L5試作機のアンテナに接続して感度をチェックしてみます.

出力レベルを下げていくと表示で-110dBm以下の信号が聞こえなくなります.

こんな感度悪かったかなー?と思い近くにあるIC-9100というメーカー製のトランシーバーにつないでみるとやはり同様にレベルを下げて-120dBm表示になるまでには信号が聞こえなくなります.

そこで手持ちのスペアナでこのSGの信号レベルをチェックしました.RIGOLのDSA815-TGにはプリアンプが付いていてRBWを30Hz以下にすることによってノイズフロアを-130dBm程度に下げることができますが,ノイズすれすれの-130dBmでは測定ごとにレベル値が変動してしまうためおじさん工房のAPB-3で測定することにしました.APB-3はRBWを10Hzに落とすことによってノイズレベルは-140dBm程度まで抑えられるため-130dBmの信号も捉えることができます.

下は0.5MHzから45MHzまでいくつかのスポットで-70dBm表示出力レベルを測定した結果を合成した図です.

この結果を見てみると0.5MHzでは-100dBm程度,2MHzでは-90dBmと-70dBmの表示からかけ離れたレベルでした.5MHzあたりからようやく表示に近いレベルになりほぼ一定になります(測定誤差もありますが,表示より1dB程度大きいです).

この個体だけということかはわかりませんが,少なくとも5MHz以上でないと表示通りの出力レベルは得られないようです.

ではレベル調整のほうはどうでしょうか。

レベルを下げていくと表示より徐々に表示出力レベルより大きくなる傾向で,-130dBm表示では約3dB程度の誤差が見られました.

このSGを出品しているところも出力レベルが低いところで表示よりやや強いレベル,と書いてあるそうです.(未確認ですが)

もう一つ気になるところがあります.

上図はDSA817TGのフルスパン(0~1.5GHz)でSGの出力を観察すると497.5MHz付近で-50dBm程度の比較的レベルの高い信号が見られました.出力周波数を変化させると290MHzあたりまでこの波は変化しません.ところが190MHzあたり以上になると,497.5MHzの柱は消えて今度は260MHzあたりに-50dBm程度の同じ信号強度をもつシグナルが観察されました.内部のVCOの漏れ信号なのかは定かではありませんが,-50dBmはどの出力レベルよりも大きく,出力信号との混合波まで観察されます.

出力に適切なLPFを挿入すると実用域は5MHzあたりから290MHzくらいでしょうか.5MHz以下ではレベル補正を加えれば使えないことはなさそうです.

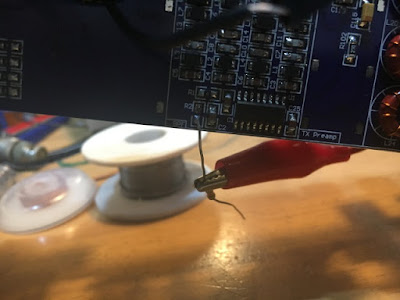

あまりにも軽いので中を開けてみるとやはり中はかなりスカスカな状態でした.右側にはSG本体部と思われる基板が見られますが裏返しで取り付けてあって,なおかつホットボンドで固定されているため本体基板を外せずどのようなデバイスが使用されているかはわかりませんでした.いずれホットボンドを外して本体基板の実装されているデバイスを確認してみたいところです.

SGといえばかなり大型で重いものがほとんどで,最近は比較的小型のものも見かけますが中古市場では見かけず新品はかなり高価でアマチュアが手を出せるものではありません.しかしこのような簡易的なものでもその特性を把握すれば受信機の感度測定や調整など結構重宝しそうです.